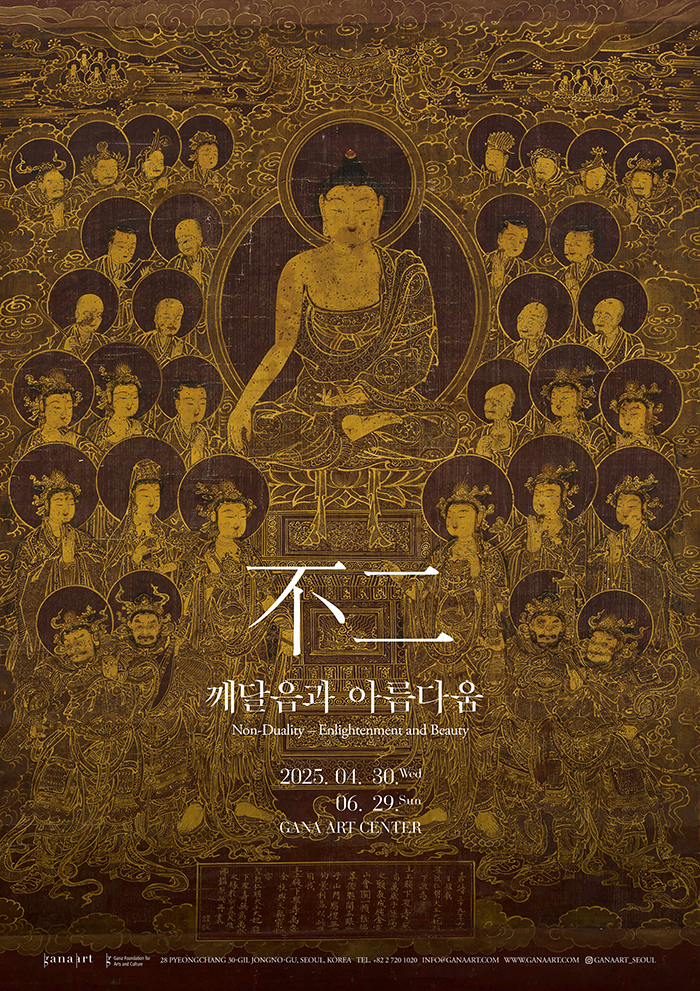

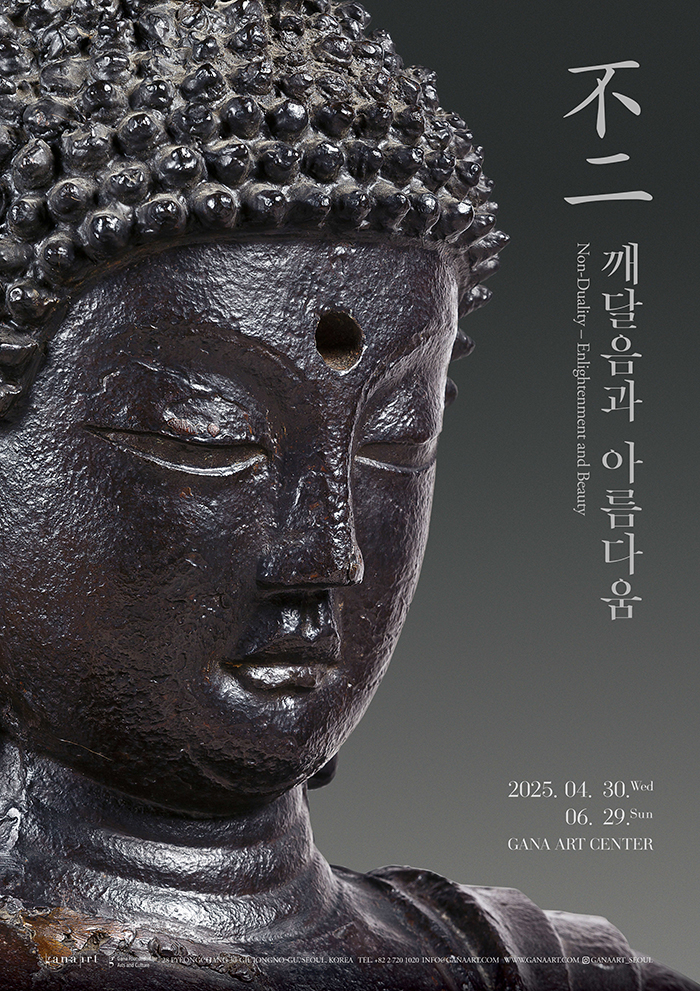

전 시 명 《불이(不二) ― 깨달음과 아름다움》

주 최 가나아트, 가나문화재단

장 소 가나아트센터 (서울시 종로구 평창 30길 28) 전관

일 시 2025. 4. 30 (수) – 2025. 6. 29 (일) (총 62일간)

출 품 작 품 총 70여 점

가나아트와 가나문화재단, 초파일을 맞아 불교미술특별전 개최

불교 교리의 핵심인 불이(不二) 사상을 주제로,

고려시대부터 동시대에 이르는 불교미술의 정수 70여점 망라

가나아트센터 전관에서 2025년 4월 30일부터 2025년 6월 29일까지

주요 출품작으로 보물급 불화 세 점, <관음·지장보살 병립도>, <수월관음도>, <영산회상도>,

서울특별시 유형문화유산 2점, <철조석가여래좌상>, <감지금니 섭대승론석론 권제 3> 등

고려와 조선시대 불교미학을 담은 다양한 유물 선보여

근대 미술로는 권진규, 장욱진, 박생광, 이당 김은호, 하인두, 최영림, 전성우의 작품 출품

권진규의 <춘엽니(비구니)> 외 목조, 테라코타 및 건칠 불상 네 점 한자리에

가나아트와 오랜 인연을 맺고 있는 최종태, 박대성, 윤광조를 비롯,

불교 미학을 계승한 동시대 작가 다수 참여

대한불교 조계종 성파 종정 스님 가나아트센터 내 SPACE 97에서 단독으로 선예(禪藝) 선보여

가로 6m 크기의 대작 두 점 및 추상 작업 네 점 출품

수행의 깊이를 예술로 승화시킨 성파 스님의 독자적인 예술 세계를 심도 있게 조망

‘불교와 학술’, ‘불교와 창작’, ‘불교와 근대미술’을 주제로 전시 연계 세미나 총 3회 진행

양자물리학, 생태철학 등 학제 간 연구, 참여 작가의 아티스트 토크,

근대 미술 속 불교 주제에 대한 논의로 구성

철조석가여래좌상(鐵造釋迦如來坐像)서울시 유형문화재

고려초기 10세기경

무쇠

88×56×115(h)cm, 34.6×22×45.3(h)in.

이미지 제공: 가나아트

가나아트와 가나문화재단은 초파일(初八日)을 맞이하여 《불이(不二) ― 깨달음과 아름다움》을 2025년 4월 30일부터 2025년 6월 29일까지 가나아트센터에서 공동 개최한다. 이번 전시는 불교 교리의 핵심인 불이(不二) 사상을 기반으로 한국 불교 미술의 정수를 모아 재조명하려는 의도에 따라 마련되었다. 시각 예술은 오랜 시간 불교의 최고 가치인 깨달음에 이르기 위한 하나의 방편으로 역할을 해왔다. 가나아트와 가나문화재단은 깨달음과 아름다움이라는 명제 아래, 고대에서 동시대에 이르는 작품 총 70여점을 일괄함으로써 진리를 향한 예술적 실천이 시대에 따라, 혹은 개인의 독특한 조형 언어에 따라 어떻게 다르게 이어져 오고 있는지 살펴보고자 한다.

이번 전시에서는 미술관이나 박물관이 아니면 쉽게 볼 수 없는 보물급 불화 3점이 출품된다. 이 가운데 고려불화는 두 점으로, <관음·지장보살 병립도>(고려 14세기 후반)와 <수월관음도>(고려 14세기 전반)가 전시된다. 먼저 <관음·지장보살 병립도>(고려 14세기 후반)는 2008년 존재가 처음 확인된 이래, 이번 전시를 통해 실물이 최초로 공개되는 작품으로 주목된다. 머리에 두건을 쓰고 왼손에 석장을 든 지장보살과 보관부터 전신을 백색의 천의로 두른 관음보살이 나란히 서있는 구도가 독특하다. 가로 44.2cm, 세로 75.2cm 크기의 비단에 세밀한 필치와 정교한 금니 표현으로 그려진 이 불화는 고려불화 특유의 섬세함과 장식미를 집약적으로 보여준다.

또 다른 고려불화는 고려 14세기 전반에 그려진 <수월관음도>이다. 이 작품은 2006년 《동국대학교 건학 100주년 기념 특별전-국보전》 전시 도록을 통해 소개된 바 있으며, 역시 실물로는 이번에 처음 대중에 공개된다. 일반적으로 수월관음도는 좌측을 향해 반가부좌한 관음보살이 선재동자를 바라보는 구도를 취하지만, 본 작품에서는 두 손을 앞으로 모으고 결가부좌한 관음보살이 우측을 향한 자세를 취하고 있어 특별하다. 특히 수묵을 활용한 선의 운용은 금선묘 중심의 기존 고려불화와 뚜렷이 구별되며, 고려불화 표현 양식의 다양한 스펙트럼을 보여주는 중요한 사례이다.

여기에 더해 조선 초기 금니 불화 한 점도 전시된다. 석가모니가 영축산에서 설법하는 장면을 그린 <영산회상도>(1560)로, 자주색 비단 바탕 위에 세필의 금선(金線)으로 정교하게 묘사된 작품이다. 화면 크기는 가로 60.3cm, 세로 101.6cm로 상당히 큰 편이며, 조선 초기 불화의 형식미와 세련된 필치를 고스란히 간직하고 있다. 이 <영산회상도>는 원래 일본 개인 소장품이었으나 2016년 뉴욕 크리스티 경매를 통해 국내로 환수되었으며, 하단 중앙에 남아 있는 금니 화기를 통해 1560년의 제작연도 및 발원자 ‘성열인명대왕대비’를 확인할 수 있었다. 발원자인 성열인명대왕대비는 조선 13대 왕 명종(明宗, 재위 1545-1567)의 모후인 문정왕후(文定王后, 1501-1565)로, 조선시대 최대의 불교 수호자로 꼽힌다. 이 작품은 지난해 호암미술관 특별전 《진흙에 물들지 않는 연꽃처럼》에 출품되어, 조선 왕실 발원 불화의 귀중한 사례로 주목받고 있다.

이외에도 본 전시에는 서울특별시 유형문화유산 2점을 포함하여 고려와 조선시대 불교미술의 정수를 느낄 수 있는 다양한 유물들이 출품된다. 그 중 가장 오래된 작품은 고려 초 10세기경에 제작된 <철조석가여래좌상>(서울시 유형문화유산)이다. 청년의 얼굴을 한 석가여래가 결가부좌를 하고 있는 형상으로, 높이가 약 115cm에 달한다. 더불어 고려의 충선왕이 발원한 <감지금니 섭대승론석론 권제 3>(고려 1319, 서울시 유형문화유산)도 전시된다. 충선왕은 고려의 제26대 왕으로, 선왕내외(충렬왕과 제국대장공주) 그리고 아들 충숙왕을 비롯한 후대 종실의 안녕을 위하여 이 사경을 발원하였다. 고려의 왕이 직접 발원했다는 점에서 그 역사적 가치를 인정받아 서울시 문화유산으로 지정되었다. 그 외에도 고려시대의 섬세한 금속공예 기술이 돋보이는 <금동불감>과 고려시대 예술문화의 백미 상감청자, 조선후기 목조각의 특징인 역동성과 해학미가 관찰되는 <목조금강역사상> 등이 공개된다.

권진규

비구니 (춘엽니)

1960s

건칠

37.3×26×50.2(h)cm

14.7×10.2×19.8(h)in.

이미지 제공: 가나아트

한국의 대표적인 근대 미술 작가 중에서도 불교의 미학을 작업에 담은 이들이 있다. 이번 전시에는 권진규의 작업 총 다섯 점이 최초로 한 자리에 출품되었다. 건칠 작품 <춘엽니(비구니)>(1960년대)와 함께 그가 직접 제작한 불상 네 점을 함께 감상할 수 있다는 점은 본 전시의 관람 포인트 중 하나다. 불상 네 점은 1955년에 제작된 목조 불상과 1971년에 제작된 목조, 테라코타, 건칠 불상이다. 권진규는 독실한 불교 신자인 어머니의 영향을 많이 받았고, 1950년대 중반 무렵 다수의 불상을 제작했다. 출품작인 <보살입상>(1955)은 배나무를 조각한 것으로, 몸은 보살이나 머리는 부처처럼 지혜를 상징하는 육계로 표현되어 있어 전형적인 불교 도상에 구애받지 않았던 그의 면모를 보여준다.

1970년대에 접어들며 권진규는 불교에 더욱 심취하여 절에 기거하면서 불상을 제작했다. 그 시기의 작품 3점이 이번 전시에 출품되는데, 그 중 목조 <불상>(1971)은 양산 통도사 수도암에 머무르며 제작한 것으로 국립중앙박물관의 국보 제83호 <금동보살반가사유상>(삼국시대)의 머리 부분과 원주 출토 <철조여래좌상>(고려초기)의 몸통 부분을 참조하여 제작한 것이다. 같은 시기에 제작한 건칠과 테라코타 불상 2점도 함께 공개되는데, 이 작품들은 목조각 <불상> 작품에서 하단의 연화대좌 부분을 생략했으며 인체 표현에서 보다 안정된 신체비례와 자세를 취하고 있어 형태적으로 한층 발전된 양상을 보이며, 훨씬 세밀한 묘사를 가미해 인자한 부처의 표정을 구현하였다.

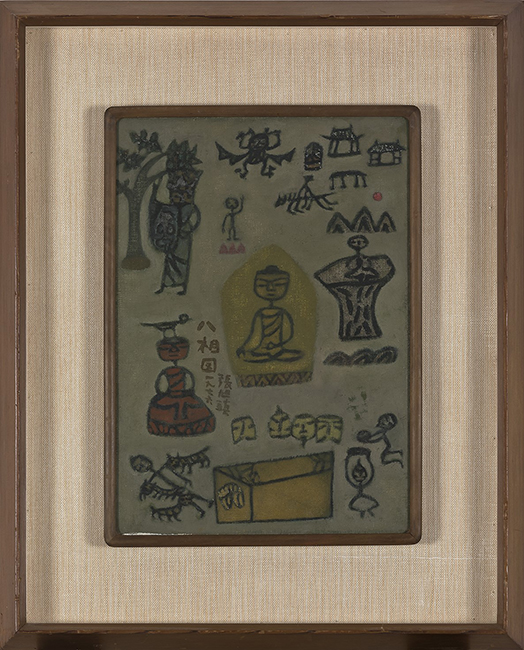

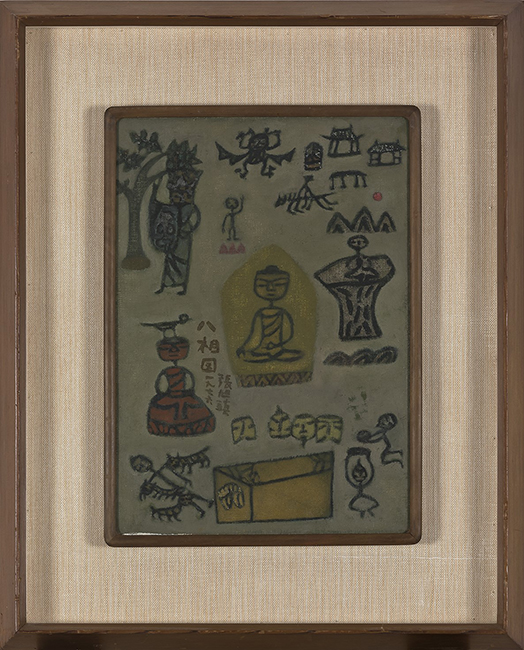

장욱진

팔상도

1976

캔버스에 유채

35x24.5cm, 13.7x9.6in.

이미지 제공: 가나아트

이번 전시에 출품되는 근대 미술로는 장욱진의 작품도 있다. 장욱진은 불심이 깊은 집안에서 태어났다. 그의 생애에서 불교는 삶을 지탱하게 하는 힘이었고, 작업에서 나타나는 작가의 태도 중 불교의 영향을 받은 것으로 보이는 것이 적지 않다. 출품작 중 <팔상도>(1976)은 석가모니의 일생을 여덟 장면으로 압축해 그린 것이다. 이 작품은 장욱진이 전통 불화의 석가팔상 도상을 취사선택하여 자신만의 화풍으로 그려 낸 창작품으로 평가받는다. 그 밖에도 이당 김은호의 1970년대 작품 <보살>과 <승무>, 최영림의 <연등>(1970), 박생광의 <열반>과 <청담스님>(1983), 하인두의 <역동의 빛>(1988), 전성우의 <청화 만다라>(1995) 등이 출품된다.

가나아트와 오랜 시간 인연을 이어오고 있는 작가 중 최종태, 박대성, 윤광조가 이번 전시에서 불교를 주제로 한 작품을 선보인다. 먼저 최종태는 <관세음보살>(1999)과 <생각하는 여인>(1990년대)을 출품한다. 최종태는 교회조각의 토착화와 현대화를 이끈 선구자로, 특정 종교에 국한되지 않는 본질을 추구해왔다. 출품작인 <관세음보살>은 서울 성북동 길상사에 설치된 석조 관음보살상의 청동 버전으로, 종교의 경계를 뛰어넘은 상징적인 작업이다. 최종태는 한국의 반가사유상과 석굴암 불상에서 큰 감화를 받았음을 스스로 밝힌 바 있으며 그가 교회 미술의 토착화를 이뤘다는 평가를 받는 데는 한국 불상의 표현법을 바탕으로 가톨릭 성상의 인체를 단순화하고 관념적으로 표현한 것이 크게 작용했다. <관세음보살>은 그의 독자적인 성상 표현 방식을 다시 관음보살상에 도입한 것으로서 다양한 종교를 횡단하며 보편적인 가치를 전달하려는 작가의 포용적인 면모를 보여준다.

한편 <생각하는 여인>은 머리와 시선은 아래를 향하고, 한쪽 발을 다른 편 무릎에 올리고, 생각에 잠긴 듯 손으로 턱을 괴고 있어 ‘반가사유’ 자세를 연상시킨다. 실제로 이 작품은 최종태가 국보 반가사유상을 모티브로 제작한 것이다. 이 작품은 다양한 색상으로 변주되었는데, 그 중 한 점이 이건희컬렉션에 포함되어 현재 국립현대미술관에서 소장 중이다.

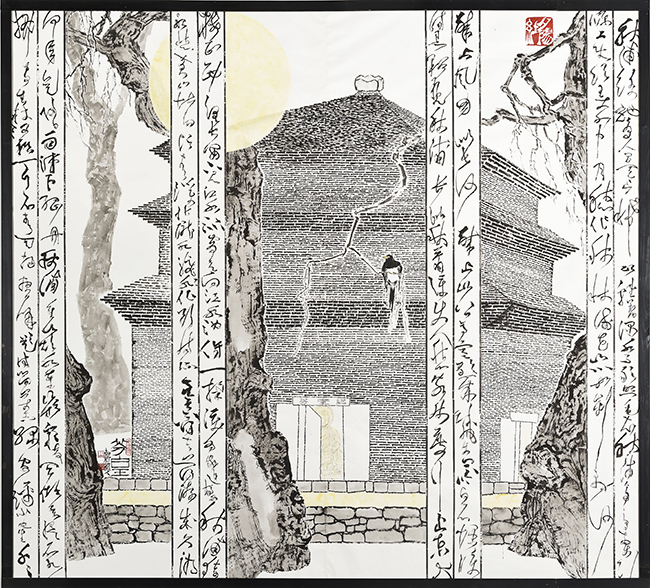

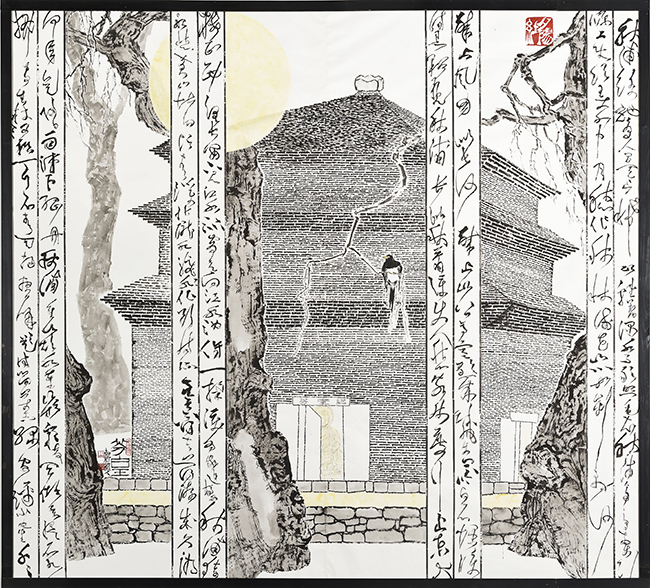

박대성

분황사

2021

종이에 수묵채색

254 x 279cm

100 x 109.8in.

이미지 제공: 가나아트

박대성의 작품으로는 <부처바위>(2012)와 <분황사>(2021)가 출품된다. 박대성은 전통 수묵을 현대적으로 변용하여 동시대 한국화의 세계화를 이끈 작가로, 경주의 다양한 불적지(佛蹟地)는 그의 작업 세계를 이루는 주요 소재다. 경주에 위치한 사찰인 분황사 역시 그 중 하나다. 이 작품에서 작가는 대상을 있는 그대로 묘사하기 보다는 풍경의 면면을 의도적으로 생략하거나 강조함으로써 산수화의 정형에서 벗어났다. 그의 작업에서 불교 문화는 한국의 고유한 정체성을 보여주는 장치이며 이것이 작가가 경험한 서양 미술사조의 영향 속에서 어떻게 독창적인 조형 언어로 새롭게 태어났는지 살펴보는 것이 이 작품을 감상하는 주안점이다.

이밖에도 이번 전시에는 한국의 불교 미학을 현대적으로 계승한 동시대 작가들의 작품이 다수 출품된다. 먼저 윤광조는 이번 전시에서 <심경>(2001)을 비롯한 작품 두 점을 선보인다. <심경>에 작가는 1984년에 몰입하였던 반야심경을 음각하였다. 한치의 실수도 용납이 되지 않는 이 선각은 선종의 영향을 받은 작가의 작업 세계를 잘 보여준다. 이화자는 대학 시절 박생광과 천경자에게 사사했고, 고대 벽화나 불화 등의 채색화가 한국미의 또 다른 원형이라고 보고 이를 통해 자신의 작품 세계를 형성한 인물이다. 민중미술을 대표하는 작가인 이종구 역시 세 점의 작품을 출품한다. 작가는 그동안 전개해 온 현실 비판적 리얼리즘 작업을 확장해 <불이> 연작과 한국의 절 풍경을 그린 작품을 통해 평화의 메시지를 전하고자 한다. 김영원과 강대철은 각각 조각 두 점을 출품한다. 두 작가 모두 인간 실존에 대한 고민을 작업에 담았으며 고행을 통해 깨달음에 이르려는 인간의 형상을 표현했다. 강화도의 전등사 무설전의 후불벽화를 제작한 오원배는 이번 전시에 그동안의 불교적 수행과 실천이 엿보이는 작품 한 점을 출품했다. 서용의 작업은 세 점 출품된다. 불교미술의 보고인 둔황 벽화 연구를 기반으로 불화의 현대화를 시도했다. 이밖에 이정교는 미디어 작업을, 마리킴과 이영실은 불교를 상징하는 모티프를 현대적으로 재해석한 작업을 선보인다.

한편 가나아트센터 내 SPACE 97 전시장에서는 대한불교조계종 종정 성파 대종사가 단독으로 선예(禪藝)를 선보인다. 선예는 불교에서 선 수행의 일환으로 행해지는 예술 활동 전반을 지칭하며, 불교 교리를 바탕으로 물성과 인성의 불이적 관계를 예술로 구현한 작품들을 제시한다. 특히 전통 공예 재료인 옻칠을 순수 미술 영역으로 확장하여 독자적인 '옻칠화'라는 새로운 장르를 개척한 점이 주목된다. 캔버스 대신 옻칠한 나무판이나 천을 사용하고, 전통 기법과 현대적 표현 방식을 융합하여 기존에 볼 수 없었던 독창적인 작품 세계를 구축했다. 이번 전시에서는 가로 6m에 달하는 대형 옻칠 회화 2점과 재료의 물성을 극대화한 추상 회화 4점을 출품하여, 수행의 깊이를 예술로 승화시킨 성파 스님의 독자적인 예술 세계를 심도 있게 조망할 수 있는 기회를 제공한다.

이번 전시의 연계 행사로 다양한 세미나가 예정되어 있다. 세미나는 5월 17일(토)부터 3주 간 ‘불교와 학술’, ‘불교와 창작’, ‘불교와 근대미술’을 주제로 진행되며, 각각 불교를 중심으로 한 학제 간 연구 세미나, 아티스트 토크, 근대 미술 속 불교 주제에 대한 연구 발표로 꾸며질 것이다. 희망하는 누구나 참석 가능하며, 신청 방법은 추후 가나아트의 공식 SNS 계정을 통해 안내될 예정이다. 전시의 주제가 둘이 아니라는 뜻의 ‘불이(不二)’인 만큼 이번 전시의 출품작 및 모든 연계 행사는 공동체 정신을 강조하고 우리 사회가 마주한 현안에 대한 실마리를 제시하는 방향으로 구성될 예정이다.